11月12日,浙江大学召开本科学业评价改革学生座谈会。来自不同年级和学科专业的19名本科学生代表及教务处学籍中心工作人员参与座谈。与会人员就优化课程评定方式及绩点折算办法、探索课程成绩的容错机制和学业评价多元化改革等几个方面展开深入讨论。

10月24日,在浙江大学举办的本科教育教学院系座谈会(玉泉校区)上,与会人员就学业评价等重点工作展开深入讨论,并就稳步推进学业评价改革,兼顾学生共性需求与个性发展,为学生成长提供多元化路径等后续举措达成共识。

985高校引领学业评价“反内卷”

麦可思研究注意到,近年来多所985高校启动了鼓励学生多元化发展的学业评价改革。

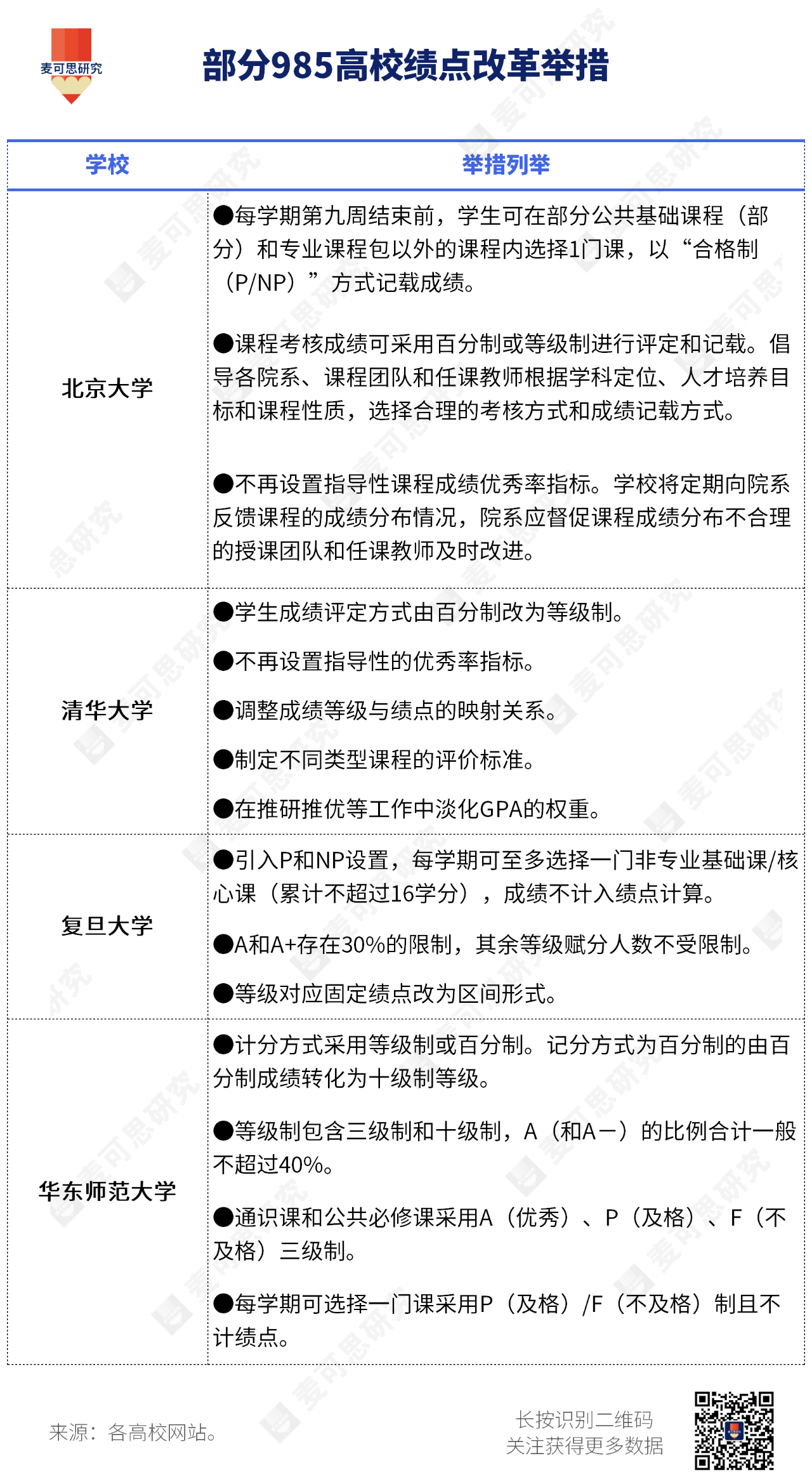

2025年7月,北京大学在校内网发布了《关于进一步做好本科学业评价工作的通知》,内容包括:从2025级学生起,在各类含有学业评价的工作中不再使用绩点;课程考核成绩可采用百分制或等级制进行评定和记载(等级制成绩不换算成绩点);不再设置指导性课程成绩优秀率指标。

北大表示,这一本科学业评价工作改革,旨在鼓励学生更好地探索发展方向、发挥个人禀赋,不以单一标准评价学生学业能力。

除了受到热议的“取消绩点”,此次北大本科学业评价工作改革还将从设置容错探索机制、增加等级制评定方式、完善课程考核反馈机制、深化学业多元评价等方面,优化本科学业评价工作。

2025年5月,华东师范大学印发《本科生成绩管理办法》。根据新规,学校课程成绩计分方式继续沿用等级制或百分制,等级制包含三级制和十级制;但等级和名次比例略有调整。此外,通识课和公共必修课改为APF三级制(A优秀、P及格、F不及格)。学生每学期可以根据学校规定课程选择一门采用P(及格)/F(不及格)制且不计绩点。

复旦大学历时多年的绩点改革在2024年6月尘埃落定。根据学校教务处官网发布的新修订版《复旦大学本科生成绩记载规定》,新规内容变动主要涉及三方面:一是引入P和NP设置,学生可选择不超过16个学分不计入绩点;二是增设对创新实践学分的认定;三是调整学分绩点的计算方法,将等级对应的绩点改为区间形式。

而早在2015年,清华大学就宣布全面改革现有学业评价体系,用A、B、C、D、F等12档等级记录学生的成绩,不再是百分制。2019年,学校再次发布新的GPA改进完善方案,取消了成绩评定中的指导性优秀率指标。

2024年9月,清华大学笃实书院与秀钟书院相继宣布,决定在其大一年级学生的首个学期中,实行成绩不计入GPA的政策。但会如实记录课程所有成绩,以供学生掌握自己的学业情况,且对奖学金评定、研究生推免不产生影响。

不把学生绑在“绩点”上

在各校谈及开展绩点改革的初衷时,缓解“绩点内卷”,引导兴趣,提升学生的综合素质是普遍谈到的原因。

2019年清华大学召开的“等级制学业评价体系”培训工作会上,时任教务处处长彭刚直言,学生成绩评定方式由百分制改为等级制,很重要的一个目的,是遏制工具主义和功利主义的学习行为,使学生拥有更为广阔和多样的发展空间。

2023年底,北京大学曾率先在生命科学学院展开试点改革,在本院开设的专业核心课、专业选修课、实验和实践类课程的成绩评定中,实行“等级制”的考核评定方式,放弃GPA排名。这在当时引发社会热烈讨论。

作为本次绩点改革的主要推动者,生命科学学院原副院长王世强也持类似观点。竞争本身不是坏事,关键是“卷”得有没有必要。“一门课程,如果能考到85分以上,我们认为从知识掌握上已经足够好了,没有必要再花很大的精力达到95分以上。”生命科学学院对本科生实行等级制、放弃GPA的目的,是为了给同学们留出更多的时间去进行素质提升,比如听讲座、参加社会实践等等。

针对此次复旦大学对本科生成绩记载规则修订,该校教务处处长林伟表示,破除“唯绩点论”,一方面做适量减法,给予学生更多试错空间;另一方面做加法,鼓励学生走出课堂,进行创新实践。他还提到,学校此次本科学业评价体系改革远不止是绩点制度,而是一个基于复旦育人理念和人才培养目标的系统性设计。