近日,山东高考改革方案获批,将从2017年秋季入学的新高一开始实施,2020年迎来“新高考”。“新高考”让老师与学生不再站在同一座“独木桥”上,兼顾教育者与受教育者的双向公平,更加强调以人为本。高校改革的精髓也不例外,如何使学生成为教学改革的“负责任的参与者”,如何完成教学模式从“以教师为中心”到“以学生为中心”的转变?

“改革不是条件好坏的问题,而是意识问题。你这所学校是否把学生的成人成才和学生的学习放在第一位考虑?如果放在第一位,就算你不提出‘三三制’,也可能提出有你自己特色的改革。”

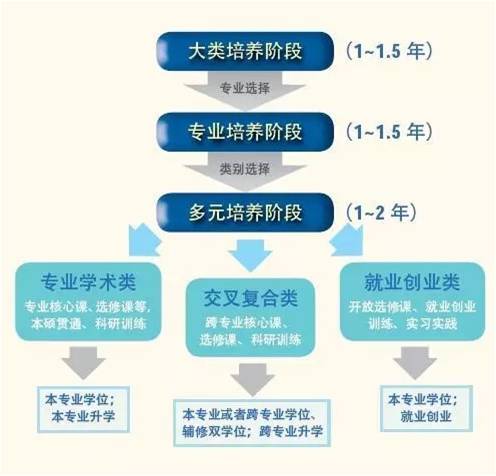

2014年,南京大学“以学生发展为中心的‘三三制’本科人才培养体系构建与实施”获得第七届高等教育国家级教学成果特等奖。“三三制”人才培养模式,就是将本科培养过程划分为“大类培养”“专业培养”“多元培养”三个阶段和“专业学术”“交叉复合”“就业创业”三条发展路径,给予学生个性化、多样化培养。“大类培养”阶段的目标是通过对新生实施通识教育促进他们科学基础、人文素养的全面提高和可持续发展,为今后进入任何领域学习打下广博的知识基础,学生在满足自选专业“准入”标准后即可进入下一个阶段。“专业培养”阶段的目标是提升学生的专业素养和业务能力,为他们将来的学术追求和职业发展打下精深的知识储备,学生达到专业“准出”标准后即进入下一个阶段。“多元培养”阶段的目标是通过制度设计,保障学生在“专业学术”“交叉复合”“就业创业”三条发展路径上做出自主选择,使因材施教“接地气”,实现学生的个性化成长。

图 南京大学“三三制”框架

来源:谈哲敏《南京大学本科教学改革》。

长期以来,众多本科生,甚至是名校生,都会在学习的不同阶段面对各种迷茫和困惑,比如缺乏学习目标和动力,对未来没有规划,等等。“三三制”模式的最终目的,就是赋予学生充分选择权,激发他们的学习热情和自我规划意识,使他们成为教学改革的“负责任的参与者”,从而完成教学模式从“以教师为中心”到“以学生为中心”的转变。

南京大学因何启动“三三制”改革?这项改革为何获得如此高的评价?麦可思研究对南京大学教务处邵进处长进行了专访。

麦可思研究:南京大学启动“三三制”改革的初衷是什么?

邵进:“三三制”的出台并非基于一个简单的原因。在我看来,它是南京大学长期重视本科教育的一个成果。

回顾南京大学的教改历史。改革开放以来,上世纪八九十年代,包括进入新世纪以后,南大有几次重要的教学思想大讨论在全国产生了影响。我们不断根据高等教育改革的情况,一直在主动进行变革。从20世纪80年代初到21世纪,我们不断思考这个问题:怎么培养面向21世纪的人才?我们需要培养什么样的人才?怎样培养人才?教授们会就这些问题自发组织从学院到全校的大讨论。在此基础上,我们推动了这场改革。

如果要讲“三三制”的源头,还要往前推一点。跨入新世纪初,我们提出“四个融通”,其中有一个是“通识教育与个性化培养的融通”。世界一流大学,或者说研究型大学都很关注通识教育的问题。在通识教育的基础之上,怎么跟学生个性的发展融合好?因此我们提出了通识教育个性化培养融通,这里面就已经有点“三三制”的味道了。进入新世纪后,其后一个较为直接的关联因素是2008年学校要接受教育部的第二轮本科评估。在迎评、以评促建的过程中,我们开始思考,在新的历史阶段,在“四个融通”的基础之上,具体人才培养模式应该用什么样更好的理念、更通俗的说法来归纳总结?

第一次提出“三三制”设想,是在2006年。2009年开始正式实施。大家都知道2014年我们获得了国家级教育成果特等奖。但实际上并不是说“三三制”或者这个特等奖就是那几年完成的,我个人认为,是至少从改革开放以来,南京大学不断琢磨怎么去培养各行各业的领军人物,怎么样给学生通识教育和个性化融通,这样一路思考和总结出来的成果。

另一方面是基于培养学生的初衷。南大每年有大量本科生毕业。我们最早的培养目标是学术型人才,后来发现还是有很多学生要就业。即使学完硕士、博士,真正从事研究和教学的毕业生还是比较少的,大约20%~30%吧。余下的学生还是要走向社会去就业。有学者提出一个说法,“不能让这些学生‘陪公子读书’”,意思就是要个性化培养,要让不同的学生都成人、成才,让大家享有基于通识教育和创新能力的培养基础之上的个性化选择。

麦可思研究:南京大学谈哲敏副校长在《南京大学本科教学改革》的报告里,提到了哈佛大学、普林斯顿大学等的教学改革举措。这些学校的改革经验为南京大学的改革提供了哪些参考?

邵进:自“985”工程实施起,南京大学就定位于创建世界高水平大学,就要瞄准一流大学的成熟改革经验。2011、2012年的时候,我们动员南大所有的专业,至少选择一到三所和自己本专业相关的国际一流大学,作为国际上的标杆去比对,寻找差距。作为学校总体的标杆比对,我们就比较哈佛、普林斯顿这样的大学。在学校整体的比对中,这些学校通识教育的经验、开展研究性教学的经验,对于南京大学“三三制”是有一些借鉴意义的。

表 南京大学参考的全球各高校教学改革范例

来源:谈哲敏《南京大学本科教学改革》。

麦可思研究:读研还是就业,这是困扰很多本科生的问题。“多元培养分流机制”是“三三制”改革的一大特色。学生是如何发现和确定自己适合于哪个培养方向的呢?在此过程中,学校给学生提供了哪些帮助?

邵进:我们之所以把本科生培养分成三个阶段和三类,实际上是想让学生知道“原来自己可以这么去选”。之前我们发现学生并没有这个意识。在刚开始实行的阶段,你给学生自主权,他却不一定知道怎么去用。所以我们在各个阶段都会进行宣传和引导。

比如目前正在进行的“三三制”第二阶段改革(我们叫“三三制2.0版”),一项改革重点就是加强导学服务。我们会更多地提供政策机制上的可能性,增加学生的选择机会和满意度,让他们选上高质量的精品课程。同时当中分流各个阶段都提供了学习支持服务,比如大一年级进来,每个专业都将增加一门新生导学课程,要回答三个问题:本专业学什么,怎么学,学了往何处去。通过这个课程,让学生构成这个专业完整的知识地图。

我们还将逐步建立和完善线上和线下相结合的导学平台,对学生可能遇到的困惑问题分类,进行更多的分类指导。根据我们的经验,传统咨询服务效果不佳。比如在教务处设立了专门的岗位,让工作人员在周末等待学生的咨询,但效果不理想。学生更适合移动的咨询,因此我们将此列入了工作计划。研发基于M教务(移动教务)的信息咨询服务。背后是建立导学机制、导学队伍,让青年教师、博士生参与到导学队伍中来。我们的目的是要辅助学生早点树立职业生涯规划意识,加强创新创业教育。这个过程中不能只是被动等待学生来问。

麦可思研究:学校和各学院如何对教改效果进行跟踪评价?

邵进:这是目前我们做的偏弱的地方。之前也做了相关评价工作。从2015开始,我们会利用五年时间对所有二级学院进行校内评价。这有点类似于审核评估,就是用它自己提出的改革目标来衡量它的改革效果。各个学院也要结合“三三制”启动本学院综改方案的制订。

我们在各个阶段都会有针对课程的评价,包括MOOC、通识课,请了本校高教研究院的专家列项,从开始实施起进行评价。

麦可思研究:南京大学学科门类比较齐全,又有优质的师资和生源,这些都是实行教改的良好条件。但是对于没有这么好的条件的学校,如何学习南大改革的经验?您有何建议?

邵进:我认为,改革不是条件好坏的问题,而是意识问题。你这个学校是否把学生的成人成才和学生的学习放在第一位考虑?如果放在第一位,就算你不提出“三三制”,也可能提出有你自己特色的改革。因为“三三制”最核心的本质,实际上就是学生个性化的成人、成才,我觉得这个和条件、生源、师资无关,各个学校都可以在自己的平台上做自己的工作。我建议其他大学不要照搬南大的做法,而要学习精髓——以学生为本,围绕本校特点设计学生成才路径。总之,一定要从学生角度思考这个问题。

麦可思研究:您认为,南大“三三制”改革获得国家级教学成果特等奖最关键的因素是什么?

邵进:首先,“三三制”得到了两方面的认可:第一,得到高等教育理论界的认可,这说明它的理念具有先进性;第二,得到了高等教育实践队伍(教育管理一线的高校校长、处长们)的认可。

其次,“三三制”不同于其他学校的教改,它不是某个系某个学院的改革,而是全校、全员、全口径、全环节覆盖的,受益面很大。

而且,它借鉴了世界一流大学的改革经验,又“扎根中国大地办教育”。它有点像中国特色的学分制,又体现我们是基于中国的、基于南京大学自己的实践提出的非常行之有效的做法。